| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

休診日:日曜・祝日

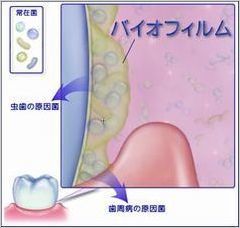

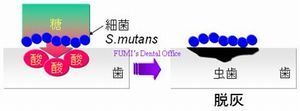

口の中には300~400種の細菌が住んでいます。

その中には、虫歯や歯周病の原因菌も含まれています。

それらの菌は、目に見えないくらい小さく、また何百億という単位で口の中にいるので、完全に除去することは不可能です。

また、我々が食事をするたびに細菌は増殖するので、食事のたびに増殖した細菌を除去しなければいけません。

毎食後、正しいブラッシングをすることで、生体に対して害とならない量にコントロールすることが大切です。

ブラッシングのコツについてお話します。

ハブラシの種類や歯茎の状態によって使う歯ブラシや磨き方を変えなければいけません。

ここでは、一番一般的なブラッシングの方法についてご説明します。

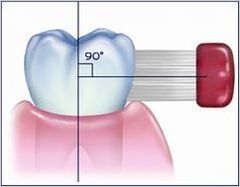

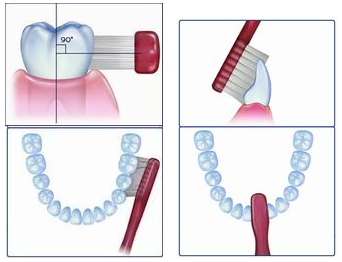

スクラッビング法というやりかたで、歯と歯茎の境目に90度の角度で歯ブラシの毛先をあて、小刻みに動かします。

コツとしては、鏡で歯と歯茎の境目にきちんとあたっているか確認しながらやることです。

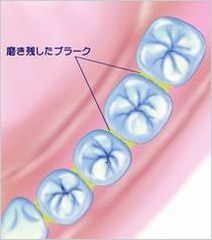

また、前後に大きく動かしても毛先が歯の間には当たらず、磨き残しの原因になりますので、歯ブラシは小刻みに動かしましょう。

強く磨きすぎると歯や歯茎を傷つけてしまうので、正しい持ち方(ペングリップ)で歯ブラシを持ち、軽い力で小刻みに動かしましょう。

このやり方をマスターすれば、かなり多くの細菌を除去することができます。

しかし、実はまだこれだけでは足りないのです。

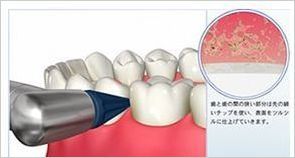

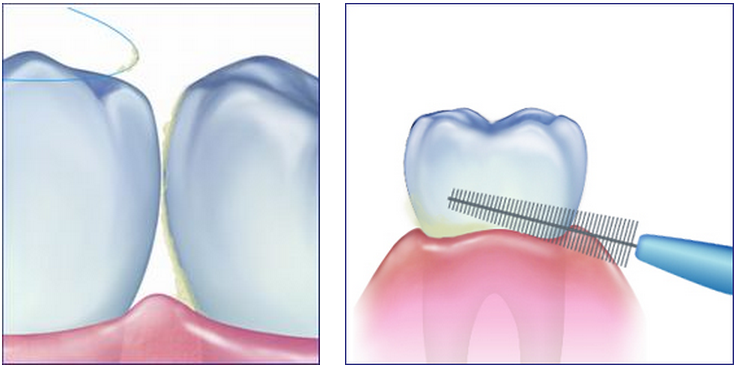

歯と歯の間は歯ブラシでは絶対に掃除できません。

どんなに強力な歯磨き粉を使ったとしても、これは無理です。

デンタルリンスも同じです。

だから、歯と歯の間はフロスや歯間ブラシといった専用の器具を使ってください。

フロスがいいのか、どんなサイズの歯間ブラシがいいのかは、個々によって異なりますし、治療の段階によっても異なります。

自分に合った正しいブラッシングの器具や仕方を知りたい方は、一度診察を受けられることをお勧めします。

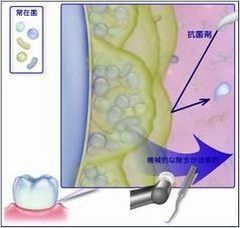

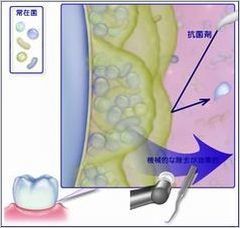

バイオフィルムとは口の中ではプラークのことを言い、歯の表面に細菌が層をなして堆積し、ぬるぬるになったもので虫歯と歯周病の原因になっています。

たくさんの種類の細菌が集まったバイオフィルムはうがいやデンタルリンス、抗菌剤を使用しても簡単に除去することはできません。

このバイオフィルムを除去できるのは機械的な除去のみです。

機械的な除去とは、ブラッシングもそうですが、古くなったバイオフィルムはブラッシングだけでは落としきれません。

このバイオフィルムを効果的に除去する方法がPMTCです。

PMTCとは歯科医院でプロが行うクリーニングのことで、普段の歯磨きでは落とせないプラークや歯石を器具を使って徹底的に取り除きます。

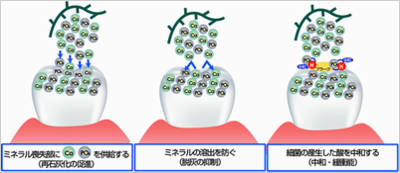

フッ素とは自然界にも存在している天然の物質で、人間の歯・骨などにも存在しています。

ほとんどの歯磨き粉にはフッ素が含まれており、虫歯予防に効果があることがわかっています。

フッ素の予防効果としては、

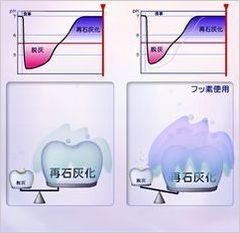

歯の脱灰の抑制、再石灰化の促進、歯質の強化、細菌の抑制といったものがあります。

アメリカやヨーロッパでは水道水にフッ素を入れることで虫歯になる人がかなり少なくなっています。

日本では残念ながら水道水のフッ素化は行われていませんので、別の方法にてフッ素を入れる必要があります。

一番身近なのが歯磨き粉です。

現在市販されている歯磨き粉にはフッ素が含まれているものが多いのですが、フッ素の浸透性はそれぞれ違いがあります。

また、より効果的な使い方もあまり理解されていません。

ここでは簡単なフッ素の応用の仕方をご説明します。

おすすめの歯磨き粉は、なるべく泡立たない歯磨き粉で、添加物や研摩材が少なく、フッ素の浸透性がいいものが良いです。

当院ではcheck upがおすすめです。

市販のものではプロエナメルがおすすめです。

まず、歯磨き粉を歯ブラシの毛全てに乗せます。

そして普通通りよく磨いてください。

磨き終わった後のうがいは2~3回までです。

ちょっと後味が残りますが構いません。

フッ素が口の中に残ることに意味があります。

虫歯に弱い方は、この方法にプラスアルファで、寝る前にこの「オラリンス」を歯に塗って寝てください。

泡タイプなので口の隅々まで行き渡り、洗口も必要がない為フッ素の滞留性が高く、よりフッ素が浸透します。

4.生活習慣について

虫歯も歯周病も生活習慣病です。

普段の生活がとても関係しています。

今日は虫歯と食生活についてお話します。

食事をすると、口の中の細菌がその食べ物を介して酸を出します。

よって、食後2~3分でプラーク中のpHは酸性に傾き脱灰が始まります。

この脱灰の時間が長く続いたり、酸性度が強いほど虫歯の危険が増加します。

唾液の力によって約20~40分間でプラーク中のpHが上昇し、再石灰化が始まります。

約3時間で脱灰で失ったカルシウムとリン酸を補うことができます。

しかし、頻繁に間食したり口の中に甘く長く残る食べ物をとると、歯が溶ける割合が多くなり、虫歯になってしまいます。

よって、虫歯を予防するためには、だらだら間食をせず、飲食回数のコントロールをして、食後のブラッシングをきちんとすることが大切です。

最後に噛む力と口の病気についてお話します。

人は自分自身の噛む力で歯や骨、顎関節を破壊することがあります。

次のようなことをしている人は要注意です。

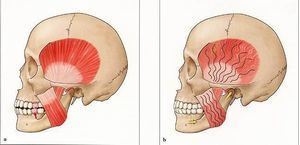

まず、歯ぎしりです。

寝ていいるときに起こることが多く、無意識のうちに上下の歯をすり合わせています。

歯のエナメル質がはがれたり、顎に負担がかかるため顎関節症の原因ともなっています。

もうひとつが、噛みしめ(クレンチング)です。

上下の歯を強く食いしばることです。

自分では噛みしめていることを意識していませんが、朝起きると顎がだるいという方は、無意識のうちにこうした噛みしめを行っていることが考えられます。

無意識でするものですので、自分はやっていないと思うかたでも意外とやっています。

口の中を見たらやっているかどうかはすぐにわかります。

このような歯ぎしりや噛みしめで起こる問題点についてお話します。

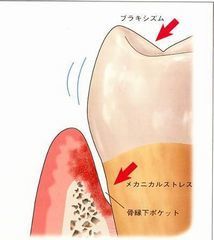

歯に過剰な力が加わると、歯質が破壊し始め、エナメル質とセメント質の境界付近が欠けていくことがあります。

象牙質が露出し、歯がしみる原因になったり、虫歯になりやすくなります。

また、歯をすり合わせることで噛み合わせの面が磨り減ってしまいます。

歯周病の状態で強い力が歯にかかると、歯が揺らされ支えている骨が吸収し、歯周病の進行が速くなると言われています。

歯が浮いた感じなどの症状もでてきます。

無意識に強い力が歯にかかるため、歯が折れてしまうこともあります。

こうなると、歯を抜かないと痛くてたまりません。

寝ている間の歯ぎしりやくいしばりはコントロールが難しく、想像以上に歯やあごに負担をかけています。

あごに負担がかかったり、歯の磨り減りが大きい場合は、寝ている間に使用するナイトガード(マウスピース)をお勧めします。

また、意識をしてくいしばりをしないように気をつける(日中)ことも大切です。

- 歯学博士

- 歯周病指導医/専門医

- 歯周インプラント認定医

- 精密義歯(BPS)クリニカルの国際認定医

患者さんのお悩み、お話しを最後までしっかりと聞いて、

患者さんが本当に望む治療を提供できる歯科医院を目指しております。

名古屋市緑区の歯医者・つゆくさ歯科医院へどうぞ安心して何なりとご相談いただければと思います。

- 医院のご紹介