| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

休診日:日曜・祝日

歯周病の治療方法

歯周病の治し方とは?

歯周病指導医/

専門医

Dr.小塚

歯周病の治療法にはどんなものがあるのか?どうすれば歯周病を治せるのか?

歯周病指導医/専門医のDr.小塚が解説していきます。

まずはじめに、歯周病がどんな病気なのかを解説していきましょう。

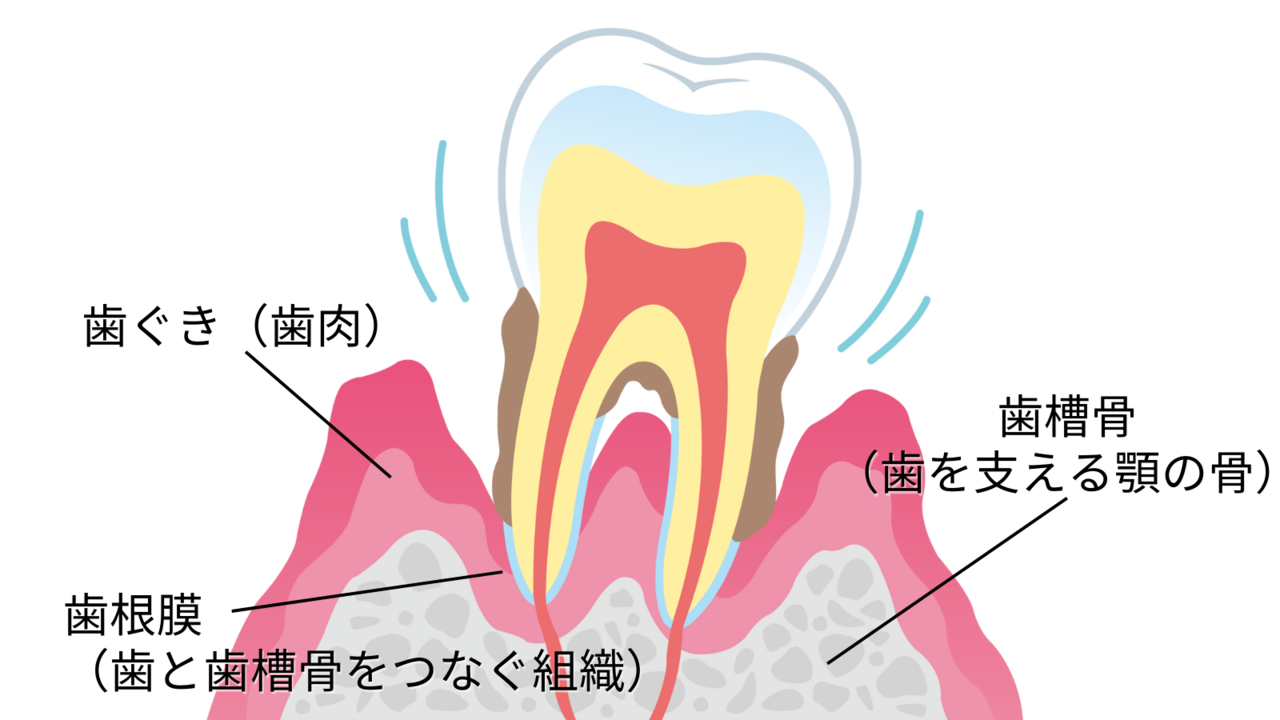

歯周病とは、歯を支える歯ぐき(歯肉)、歯槽骨(歯を支える顎の骨)、歯根膜(歯と歯槽骨をつなぐ組織)などの歯周組織が、お口の中の歯周病菌によって炎症し、徐々に破壊されていく病気です。

歯周病の原因は、歯周病菌だけに留まらず、個人の体質や生活習慣にも深く関係しています。

複数の要因が絡み合った病気なので、歯周病菌だけを取り除けば完治する、というわけにはいかず、体質や生活習慣を改善することも治療上、大切なポイントになります。

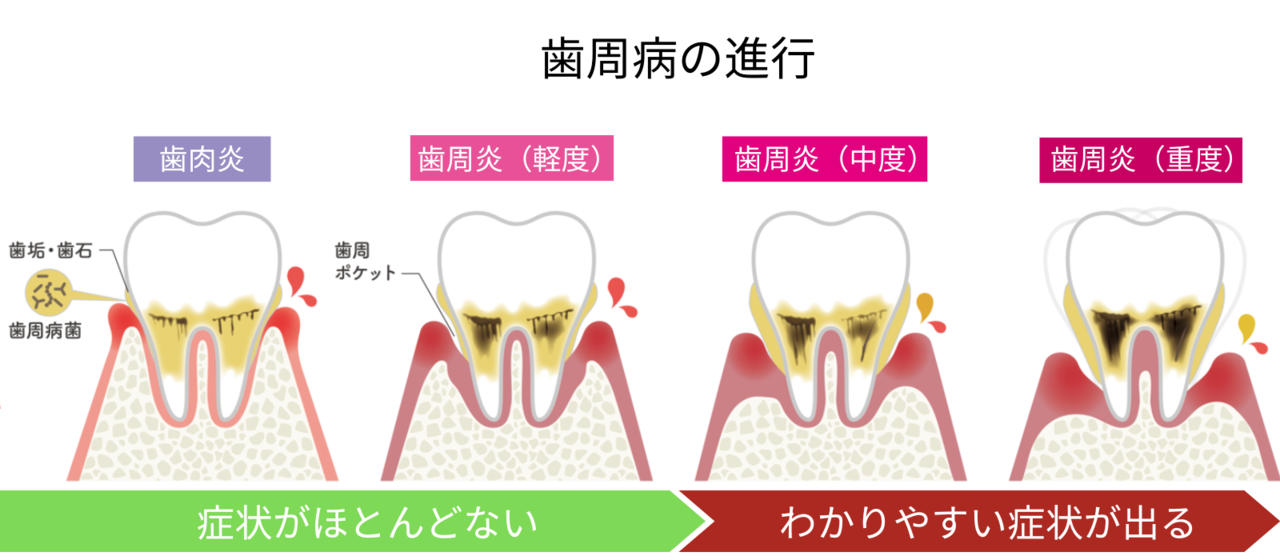

症状がなく進行する「沈黙の病気」

この病気のやっかいなところは、初期の頃はほとんど症状らしい症状がないこと。そのため「沈黙の病気」とも言われます。

初期の頃は歯ぐきの腫れや出血という症状が出るものの痛みはないため、放置してしまいがち。しかし放置して病状が進めば歯を支える歯槽骨にまでダメージが及び、最終的には歯槽骨が溶けてなくなり、歯が抜けてしまうのです。

歯ぐきの出血が多い、歯ぐきが減った(下がった)、噛むと歯が揺れる・・・といったわかりやすい症状が出る頃にはかなりの重症だった、ということも少なくありません。

歯周病の後遺症

歯周病は治療をしたとしても、溶けてしまった歯槽骨はほとんど元に戻りませんし、抜けてしまった歯も生えてくることはありません。

歯槽骨が溶けてほとんど元に戻らない、という後遺症は、将来、入れ歯やインプラントを入れる際に、予後が悪くなるといった悪影響があります。

後遺症を残さないためにも、歯槽骨が溶けてしまう前に、歯周病を治すことが大切なのです。

ご自宅での歯磨き

今まで実践されてきた歯磨きではなく、歯周病のための歯磨きをしていただく必要があります。

歯周病菌が増殖しやすいのは、「歯と歯の間」と「歯と歯ぐきの境目」です。そこで、歯と歯の間は歯間ブラシやフロスを使っていただきます。

そして、歯と歯ぐきの境目の汚れを落とす歯ブラシの使い方を習得していただきます。

クリーニング・歯石除去

(スケーリング)

歯科医院でのクリーニングでは、ご自宅での歯磨きだけでは取り除けない歯ぐきの下に隠れている(歯肉縁下)プラークを、専門の器具を使って丁寧に除去します。

スケーリングは、歯石を取り除く処置で、こちらも専門の器具を使って歯科衛生士が丁寧に除去。これによって歯周病菌を減らすのです。

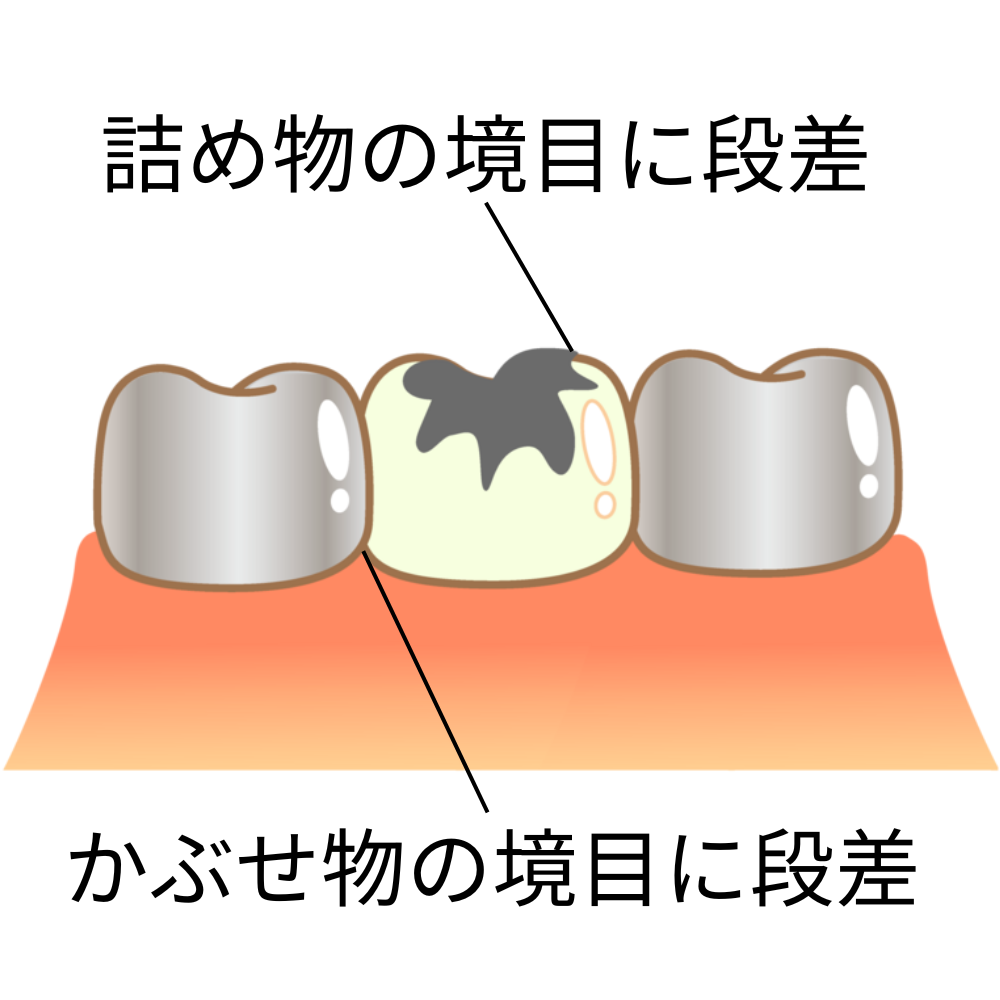

不適合な詰め物や被せ物の修正

歯周病と詰め物や被せ物に何の関係があるの?と思う方がいるかもしれません。

実は、詰め物や被せ物と歯の境目に段差があり、そこに汚れが溜まって歯周病菌の住みかになってしまう・・・ということが少なくないのです。

歯周病菌の住みかにならないよう、不適合な詰め物や被せ物は、修正したりやり直したりします。

咬み合わせの調整

特定の部分だけに噛む力が偏ってかかると、その部分の歯や歯槽骨、歯ぐきに大きな負担がかかってしまい、歯周病の進行を早めることがあります。

こうした問題がある場合には、噛む力が分散されるように、咬み合わせの調整を行います。

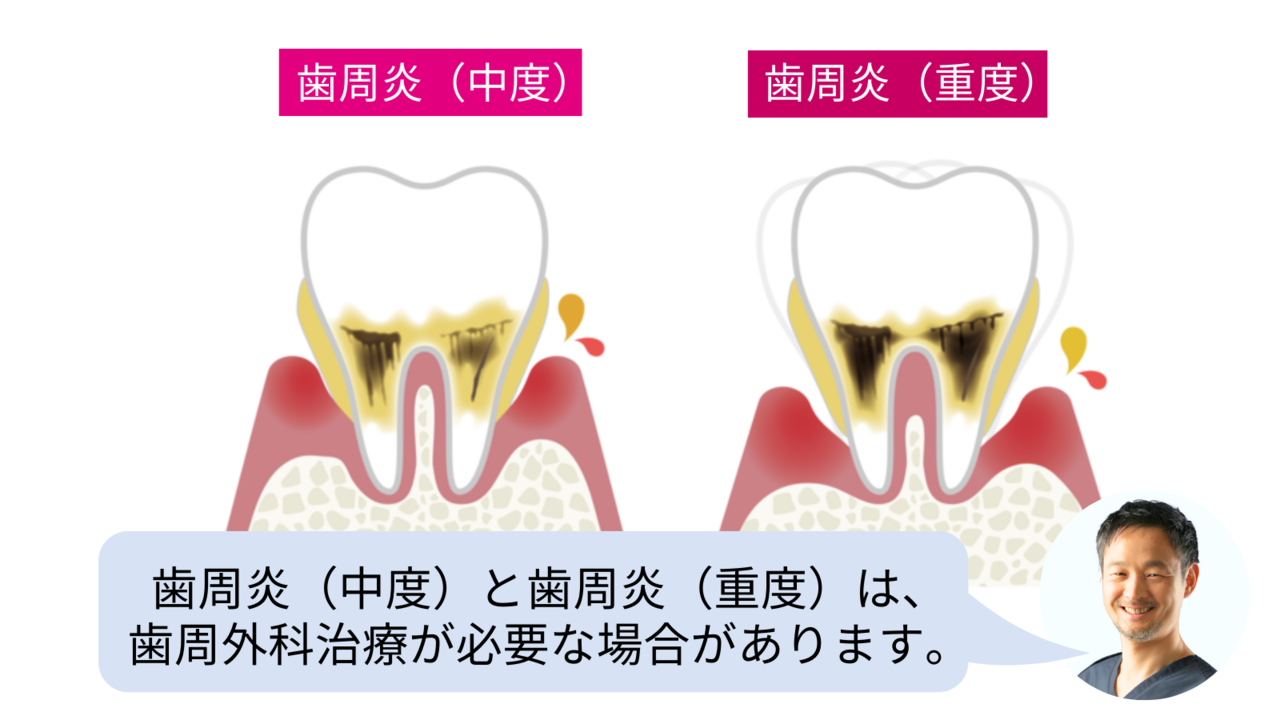

歯周病の進行具合が「中度の歯周炎」〜「重度の歯周炎」で、「歯周基本治療」だけでは治癒しない場合は、「歯周外科治療(歯ぐきの手術)」をご提案します。

歯を支えている歯槽骨が溶け、ひどくデコボコした状態になっている方は、歯周病菌を取り除くだけでは歯周ポケットが浅くならないケースがあります。この場合、手術を行って、骨自体の段差を調整することが有効です。

しかし、歯周外科治療(歯ぐきの手術)を患者さんに強制することはありません。歯ぐきにメスを入れるというのは、誰でも抵抗を感じることでしょう。

「完治を目指すには必要だとしても、どうしてもここまではやりたくない」という方には、その状態を維持するようメインテナンスするという方法もあります(※)。手術の必要性に関してはご説明するので、最終的な判断は患者さんでしていただければと思います。

(※)歯周病の再発リスクは、歯周外科治療を行うよりも少し高まります。

なお、歯周外科治療(歯ぐきの手術)には、「骨の段差を削って平らにする方法」と「再生療法(骨を造る)」で平らにする方法」があります。

特に再生療法には皆さん非常に期待されますが、うまくいくためにはいくつか条件があり、必ず理想通りに行くわけではないことをご承知おきください。また、残念ながら再生療法には保険が適用される場合とされない場合があります。詳しくは主治医に相談しましょう。

検査

まずは、歯周病がどの程度進行しているのかを検査します。

検査は大きく3種類です。

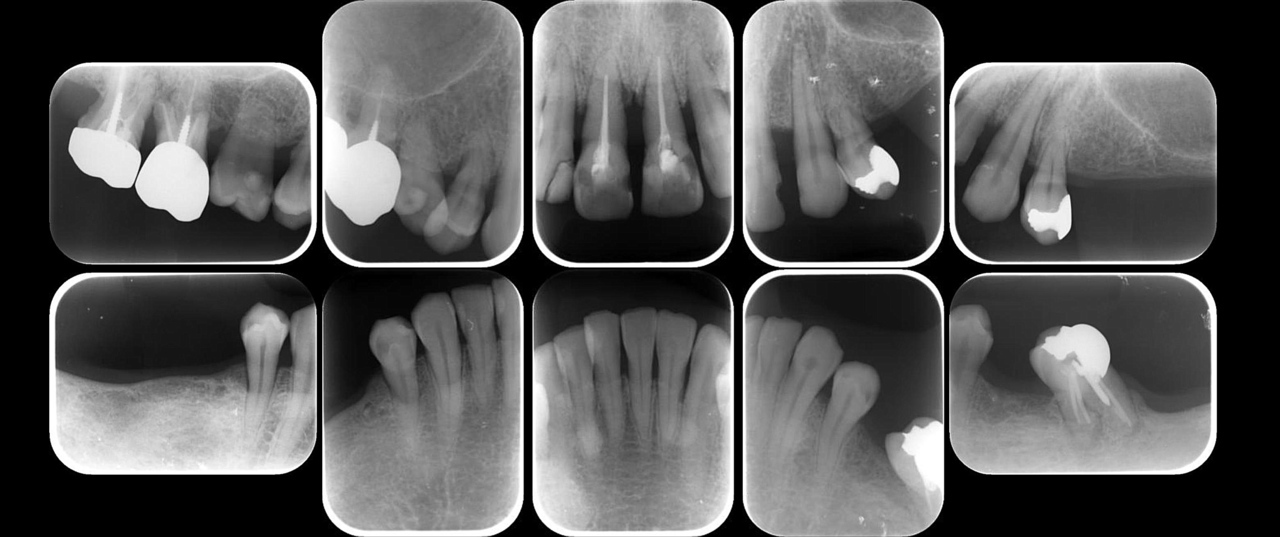

レントゲン検査

精密レントゲン検査

歯周病は進行するほど、歯を支える顎の骨(歯槽骨)が溶かされます。そのためレントゲン撮影を行い顎の骨の状態を確認。骨がどれだけ溶かされているのかを確認し、歯周病の進行度合いを把握します。

歯周ポケット検査・動揺度検査

歯周病は進行するほど、歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)が深くなり、歯がグラグラと揺れるようになります。そこで、歯周ポケットの深さを測り、どのくらいの揺れがあるのかを確認して、進行度合いを把握します。

口腔内写真検査

お口の中のを写真撮影し、あらゆる方向から歯ぐきの状態や咬み合わせを把握します。

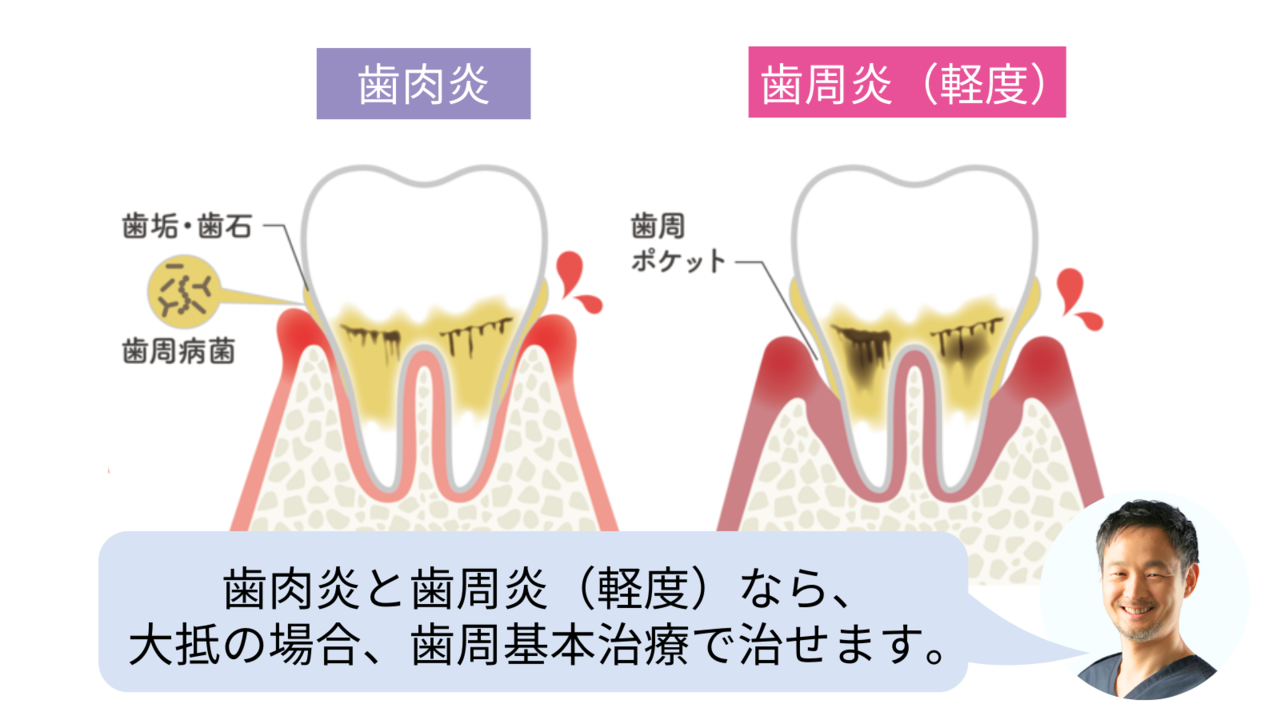

歯周基本治療

検査の結果、歯周病だと診断されたら、「歯周基本治療」を行います。

歯周基本治療の詳しい内容については以下をご覧ください。

検査(治療結果の確認)

「歯周基本治療」の結果、歯周病が改善しているかを検査で確認です。

治療前と同じ検査を行い、治療前後で比較し、治療の結果を評価します。

歯や歯周組織(歯ぐきや歯槽骨)の炎症が治まっていて、抜けてしまった歯もない場合は、歯周病治療は終了です。この後は、歯周病が再発しないようにメインテナンスに移ります。

歯周外科治療

「歯周基本治療」だけでは、歯や歯周組織(歯ぐきや歯槽骨)の炎症が治まらない場合は、「歯周外科治療」に移行します。

歯周外科治療の詳しい内容については以下をご覧ください。

検査(治療結果の確認)

「歯周外科治療」の結果、歯周病が改善しているかを検査で確認します。

検査結果を治療前後で比較し、治療の結果を評価します。

歯や歯周組織(歯ぐきや歯槽骨)の炎症が治まっていれば、次は失った歯を補う「口腔機能回復治療」です。

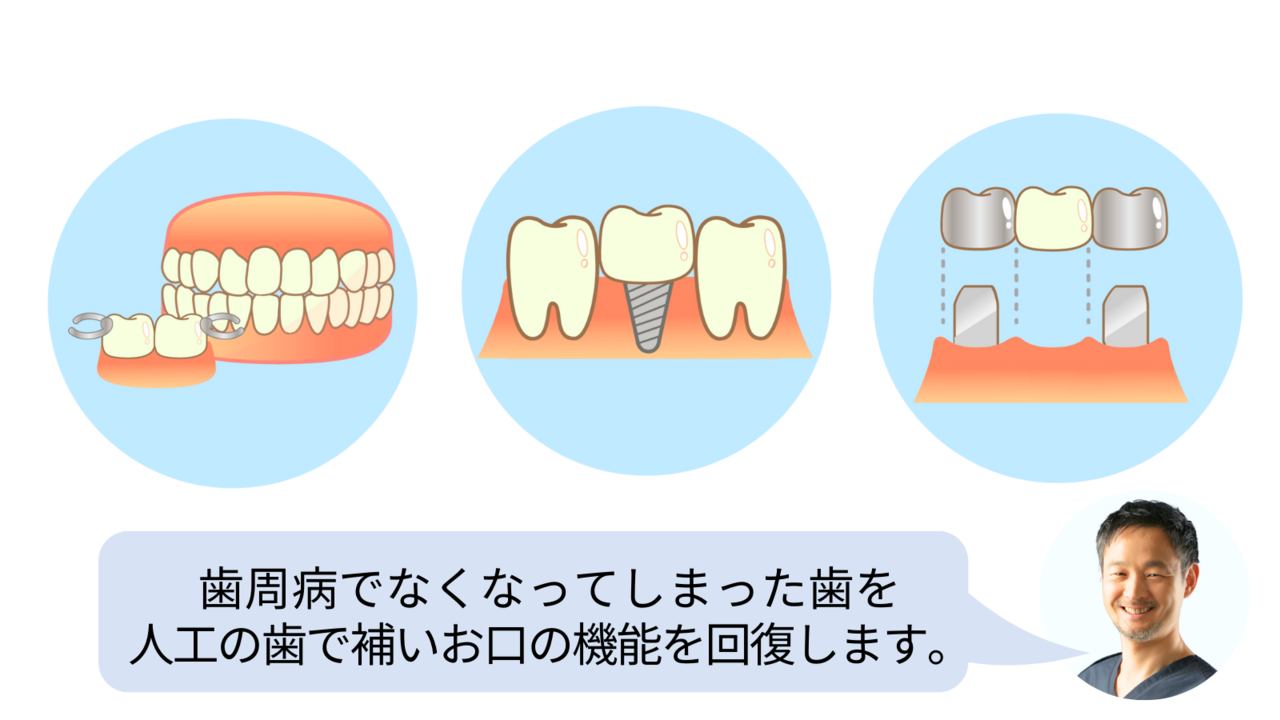

口腔機能回復治療

歯がなくなってしまったところに、入れ歯やインプラント、ブリッジを入れて噛めるようにする「口腔機能回復治療」を行います。

歯周病は炎症が治まって治ったとしても、お口の環境が不潔になり、歯周病菌が増殖するとすぐに再発してしまいます。

再発を防ぐために、定期的なメインテナンスで、歯周病検査を行い、歯磨きの状況を確認したり、歯のクリーニングを行う必要があるのです。

また、虫歯の検査も同時に行います。

メインテナンスの頻度としては、3か月に1回程度が基本です。歯磨きが非常に上手な方はなら4か月〜半年に1回。あまり歯磨きが上手でない方や歯周病が完璧に治らない方なら、3か月よりも短くなる場合もあります。通院ペースは人それぞれです。

30歳女性・歯肉炎の症例 〜歯磨き指導のみで改善〜

歯周病の中でもごく初期の「歯肉炎」なら、歯科衛生士による歯磨き指導で治すことができます。こちらの患者さまも、当院での歯磨き指導と歯のクリーニングのみで改善しました。

「歯肉炎」は、炎症が軽い上に歯ぐきのみで、歯と骨をつないでいる歯根膜や歯を支えている歯槽骨(顎の骨)は侵されていないため、後遺症もなく元通りの健康な状態に戻すことが可能です。

<行った歯周病治療>

- 歯科衛生士による歯磨き指導

- 歯のクリニーング

<治療費の総額>

3割負担で、5,000円程度

歯肉炎なら、保険治療だけで済みますし、治療費もかなり少額で済みます。

37歳女性・歯周炎(軽度)の症例 〜歯周基本治療で改善〜

炎症が歯ぐきだけでなく、歯と骨をつないでいる歯根膜や歯を支えている歯槽骨(顎の骨)まで及ぶと「歯周炎」と呼ばれます。こちらの患者さまは、軽度の歯周炎でした。

歯周基本治療の内、歯科衛生士による歯磨き指導、歯のクリーニング、歯石除去(スケーリング・ルートプレーニング)を行い、改善しました。

<行った歯周病治療>

- 歯科衛生士による歯磨き指導

- 歯のクリーニング

- 歯石除去(スケーリング・ルートプレーニング)

<治療費の総額>

3割負担で、10,000円程度

<治療期間>

8か月

歯周炎でも軽度のうちなら、保険治療のみで治せることが多く、10,000円程度の治療費で済みます。

歯周炎が中度まで進行すると、保険が効かない自費の歯周外科治療が必要になるケースもあり、治療費が高額になってきます。

67歳女性・歯周炎(中度)の症例 〜歯周基本治療+口腔機能回復治療で改善〜

<行った歯周病治療>

- 歯科衛生士による歯磨き指導

- 歯のクリーニング

- 歯石除去(スケーリング・ルートプレーニング)

- 歯周組織再生療法

- 上の奥歯の入れ歯

- 下の前歯のブリッジ

<治療費の総額>

保険診療部分が3割負担で45,000円程度。

自費治療の歯周外科治療が、約120,000円。

<治療期間>

約1年4か月

中度の歯周炎では保険が効かない自費の歯周外科治療が必要になるケースもあり、歯がグラグラだったり、歯周炎で歯を失ってしまったりすると、口腔機能回復治療も必要になるため、治療費が高額になりがちです。

28歳女性・歯周炎(重度) 〜歯周基本治療+歯周外科治療+口腔機能回復治療で改善〜

<行った歯周病治療>

- 歯科衛生士による歯磨き指導

- 歯のクリーニング

- 歯石除去(スケーリング・ルートプレーニング)

- フラップオペ(歯肉弁剝離搔爬術)

- 上下の前歯6本の連結

<治療費の総額>

保険診療部分が3割負担で58,000円程度。

<治療期間>

約3年

重度の歯周炎になると、保険治療のみで治療をしても、58,000円くらいの治療費がかかる上に、治療期間も3年と長くなります。

50歳女性・歯周炎(重度) 〜歯周基本治療+歯周外科治療+口腔機能回復治療で改善〜

<行った歯周病治療>

- 歯科衛生士による歯磨き指導

- 歯のクリーニング

- 歯石除去(スケーリング・ルートプレーニング)

- 歯周組織再生療法

- 骨造成

- インプラント5本埋入

- メタルボンドのブリッジ

<治療費の総額>

保険診療部分が3割負担で10,000円程度。

自費治療の歯周外科治療が約12万円、インプラント5本が約230万円、メタルボンドブリッジが約30万円。

<治療期間>

約3年

重度の歯周炎になると、自費の歯周外科治療が必要になるだけでなく、失う歯の本数も多くなり、しっかり噛める状態まで治療すると、治療費が高額になります。

自分の天然の歯に勝るものはありません。これほど治療費がかからない、初期のうちに歯科医院を受診しましょう。

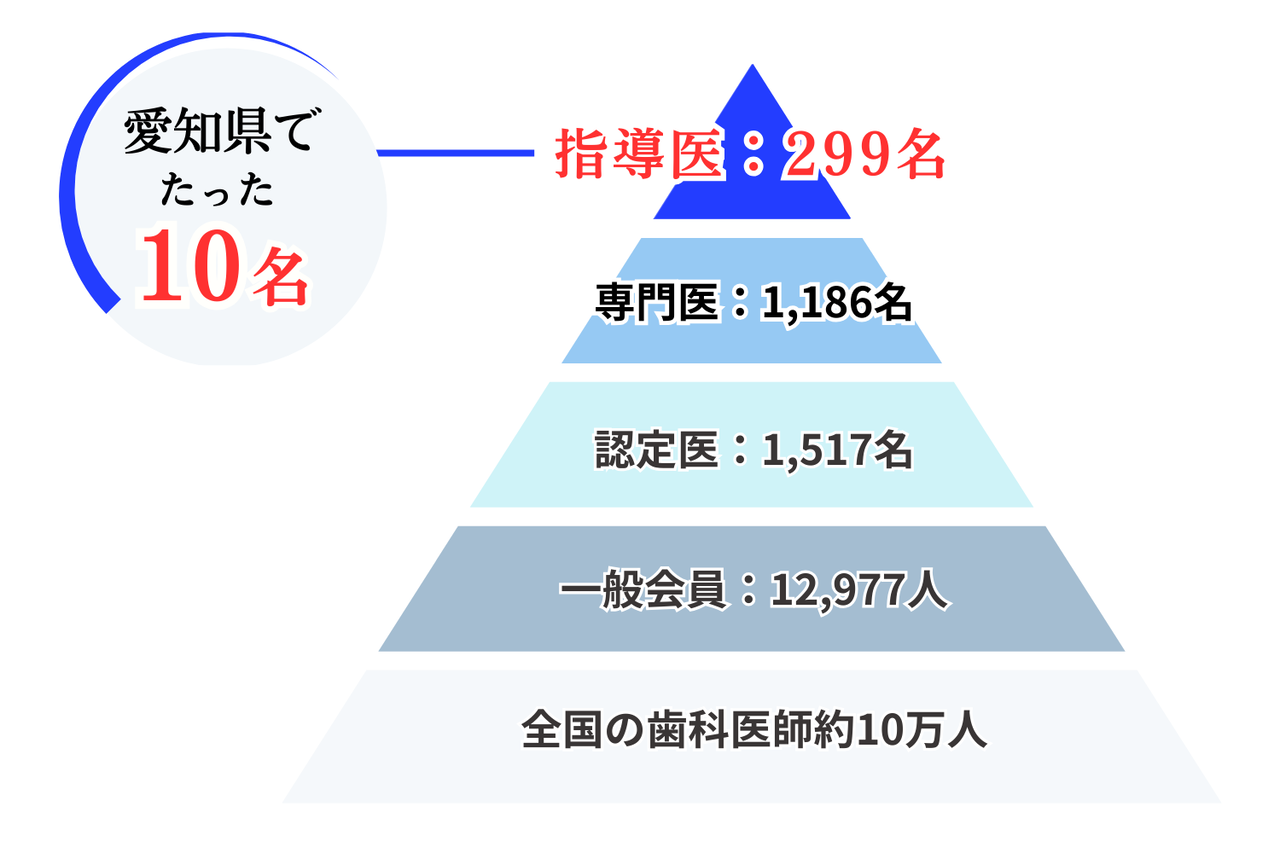

院長であるわたくし小塚は、日本歯周病学会認定の「歯周病専門医/指導医」です。

全国に約10万人いる歯科医師の中で指導医は299名。愛知県内にはたったの10名しかいません。名古屋市緑区では私だけです。

(2025年現在)

私の他にも、歯周病認定医の資格を持つ歯科医師が2名在籍しており、大学病院並みの体制で高度な歯周病治療を地域の皆様にご提供しております。

歯周病学会認定歯科衛生士は、厳しい試験にパスし、学会に歯周病治療の知識とスキルを認められた歯科衛生士のみが取得できる資格です。

その試験の厳しさゆえに、全国の歯科衛生士でこの資格を持っているのはたったの0.8%しかいません。

歯周病学会認定歯科衛生士は、いわば歯周病治療のプロ中のプロといえるでしょう。そのプロ中のプロが、当院には6名在籍していますので、安心して治療をお任せいただけます。

認定証が届いていない残り4名分も随時掲載予定です

患者さまにより高度な歯周病治療をご提供していくために、今後も認定歯科衛生士を増やしていく予定です。

歯科医師、歯科衛生士共に、歯周病治療の高度なスキルを持ち、大学病院並みの治療を提供する当院。

歯周病専門として開業し13年が経過したこともあり、お陰様で治療ノウハウを豊富に蓄積することができました。

他院で「重度なので抜くしかありません」と治療を断られ、抜歯を余儀なくされるような患者さまも数多く来院され、成功させた治療は数え切れないほどです。

重症の患者さまも、あきらめずに当院へご相談ください。

菌へのアプローチ

歯周病菌を減らしてお口を清潔な環境にし、歯ぐきや歯根膜(歯と顎の骨をつなぐ組織)、歯槽骨(歯を支える顎の骨)の炎症を改善するのが、菌へのアプローチです。

噛む力へのアプローチ

歯周病で歯槽骨が溶けてしまうと、1本の歯では噛む力を支えられなくなることがあるので、噛む力に耐えられるように、周囲の健康な歯と連結して補強します。これが、噛む力へのアプローチです。

具体的には、ブリッジやインプラント、入れ歯などを使って失った歯を補いつつ、噛む力に耐えられるように連結し補強します。

菌へのアプローチは、多くの歯科医院で取り組んでいるのですが、噛む力へのアプローチは実はおろそかになりがち。当院では、菌へのアプローチと噛む力へのアプローチの両方を行うことで、歯周病治療の後も、長期間に渡って噛める状態を維持できるようにしています。

歯周病専門医や指導医、

認定医の治療を受けるメリットは

何ですか?

認定医の治療を受けるメリットは

何ですか?

どこの歯科医院でも歯周病治療は受けられます。しかし、医院にも治療分野によって得手不得手があるものです。そのため、歯周病治療を得意とする医院と不得手な医院では、その治療レベルに大きな差があります。

歯周病専門医や指導医、認定医は、日本歯周病学会が課す厳しい試験をパスしないと資格を取得できないため、歯周病治療に関する高度な知識と豊富な経験を持っています。

そのため、歯周病専門医や指導医、認定医が在籍する医院は歯周病治療を得意としており、症状の正確な診断と患者さま個々に合った治療計画、高レベルの治療が期待できる点がメリットです。

また、最新の治療法にも精通しているため、進行し重症化した歯周病に対しても適切な治療を受けられる点もメリットといえます。

歯周病治療は痛いですか?

歯周病の治療中に感じる不快感や痛みは人それぞれ異なりますが、最新の歯周病治療は、できるだけ痛みを感じないように工夫されています。

不安な方は、治療前に歯科医師に相談してみましょう。麻酔や痛みを軽減する方法について、適切な対策を講じてくれます。

歯周病治療にかかる費用は、

どのくらいですか?

どのくらいですか?

歯周病治療にかかる期間は、

どれくらいですか?

歯周病治療の期間は、症状の重さや治療法によって異なります。

軽度の場合は数週間から数ヶ月、重度の場合は3年くらいかかることもあります。

歯周病治療の後は、

どのようなケアが必要ですか?

どのようなケアが必要ですか?

歯周病治療の後は、定期的なメインテナンスと適切なホームケアがとても大切です。

歯周病は再発しやすい病気です。お口の中が不衛生になり、歯周病菌が増殖すると再発してしまいます。

歯科衛生士の指示に従って、歯周病用の歯磨き方法を実践し、歯間ブラシをしっかりと使いましょう。また、定期的に歯科へ通院して、歯のクリーニングを受けてください。

Dr.小塚

この記事の著者

医療法人 つゆくさ歯科医院

院長 小塚義夫

- 歯学博士(歯周病学分野)

- 日本歯周病学会 歯周病専門医/指導医

- 日本臨床歯周病学会 歯周インプラント認定医

- 精密義歯(BPS)クリニカルの国際認定医

- 歯学博士

- 歯周病指導医/専門医

- 歯周インプラント認定医

- 精密義歯(BPS)クリニカルの国際認定医

患者さんのお悩み、お話しを最後までしっかりと聞いて、

患者さんが本当に望む治療を提供できる歯科医院を目指しております。

名古屋市緑区の歯医者・つゆくさ歯科医院へどうぞ安心して何なりとご相談いただければと思います。

- 医院のご紹介